厄年・厄除け厄祓いドットコム

【厄年・厄除け厄払いの専門サイト】厄年や厄除け・厄払いなどについてや、厄除け・厄払いできる日本全国の神社・お寺をご紹介

更新

厄年 今年2026年|厄年早見表、厄年とは?年齢・数え方・過ごし方は?厄除けも詳しく解説

【今年2026年の厄年について詳しくお伝えします】

今年2026年の女性・男性厄年早見表をはじめ、厄年の年齢、いつからいつまでに厄除けを行うほうがいいのか、その年をどう過ごせばいいのかなどについて詳しくお伝えします。

今年2026年厄年の方はぜひご参考ください。この年に厄年でない方も、いずれくる厄年に関していろいろとご参考ください。

今年2026年に厄年を迎えるのは何年生まれの女性・男性かな? 今年2026年厄年の人の過ごし方や厄除けの時期などについてもお伝えしてるよ。

厄年ってみんな気にするし、とくに女の人は30代2回も厄年あるんだよね。 厄年かどうか、ちゃんと調べて無事に過ごせるようにしたいね。

こちらのページもおすすめ

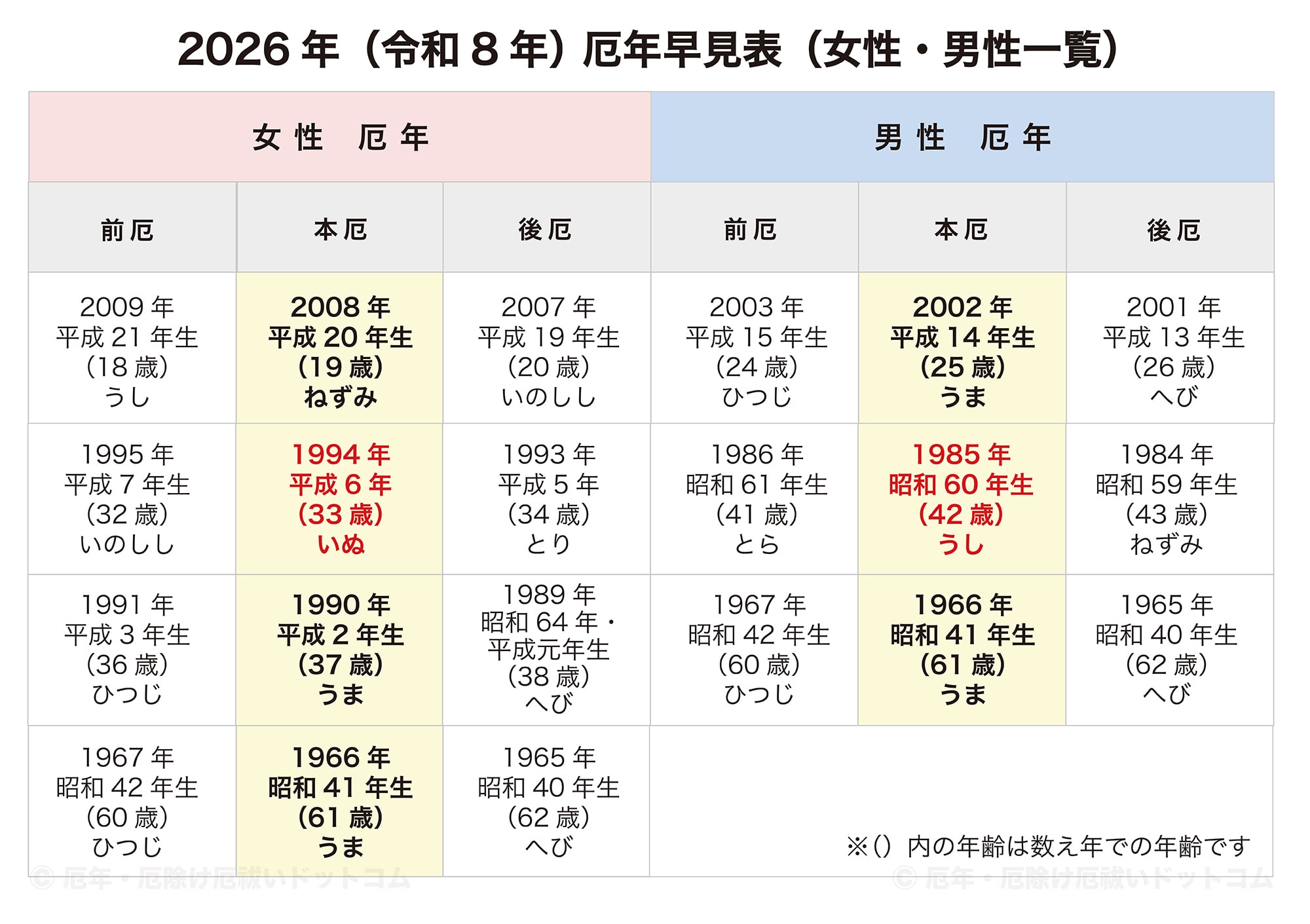

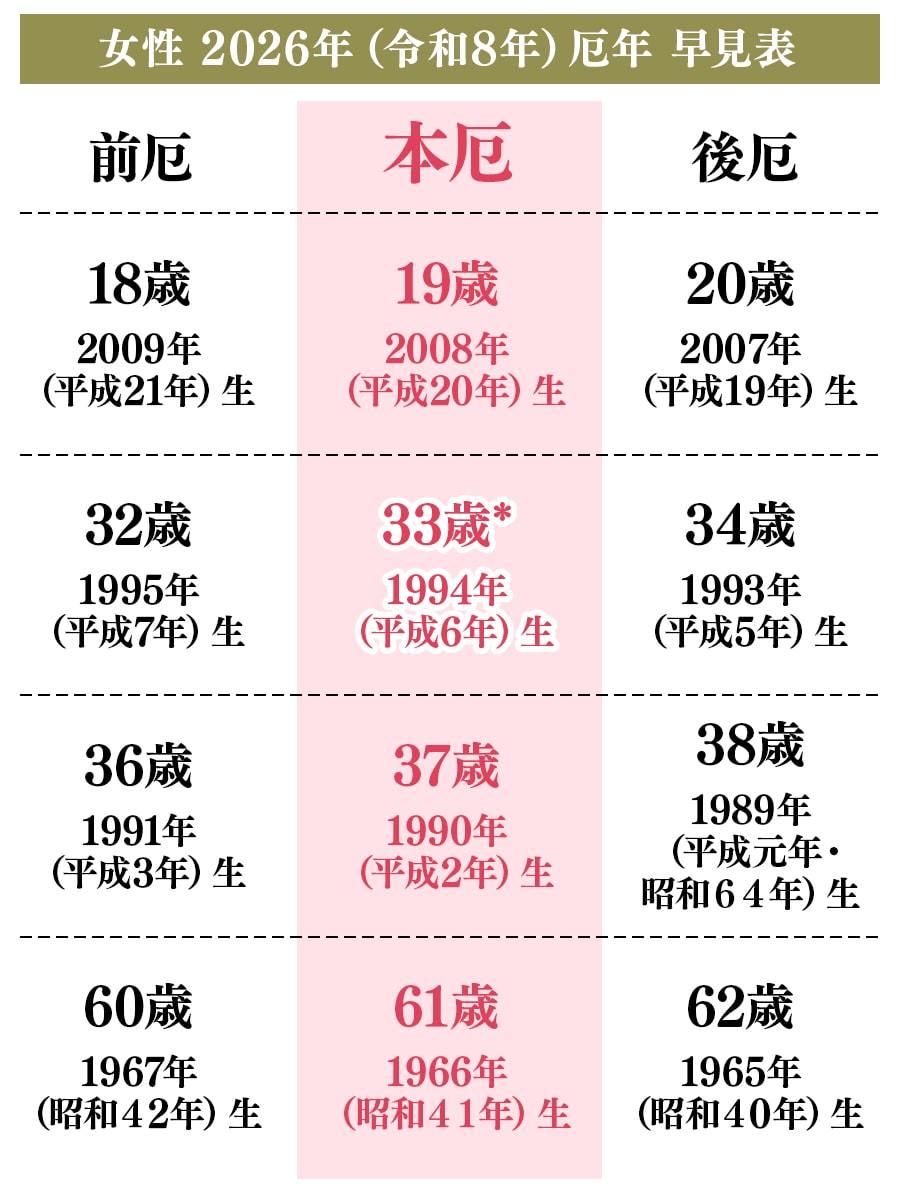

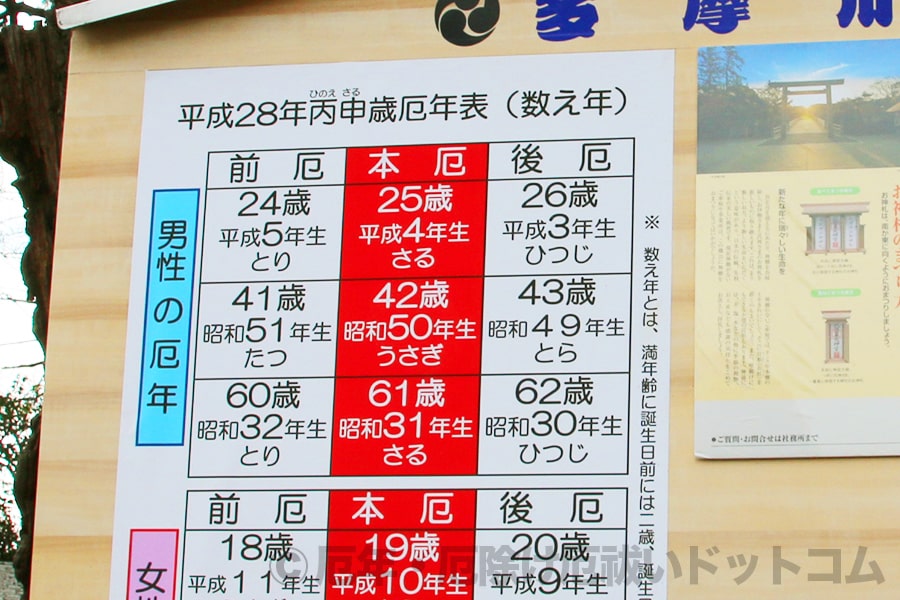

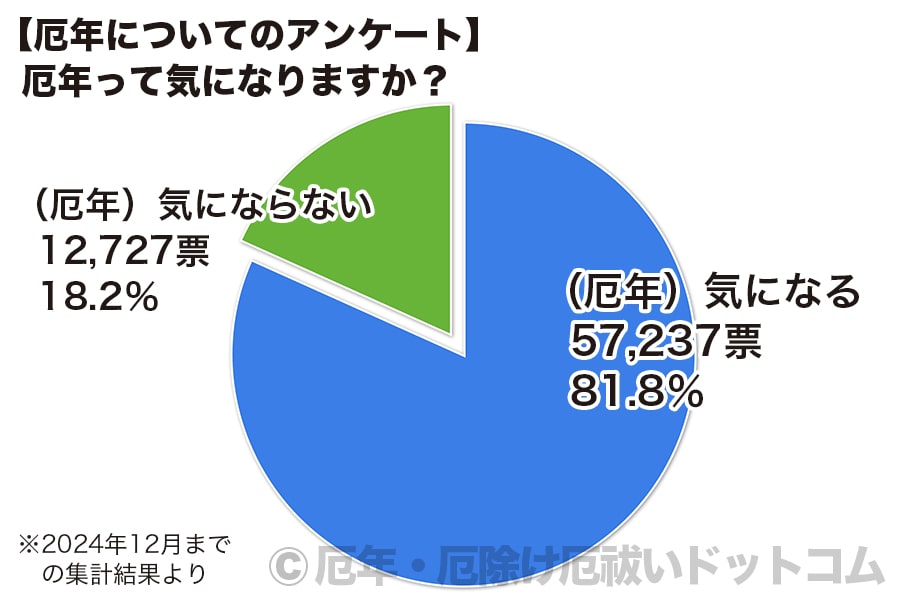

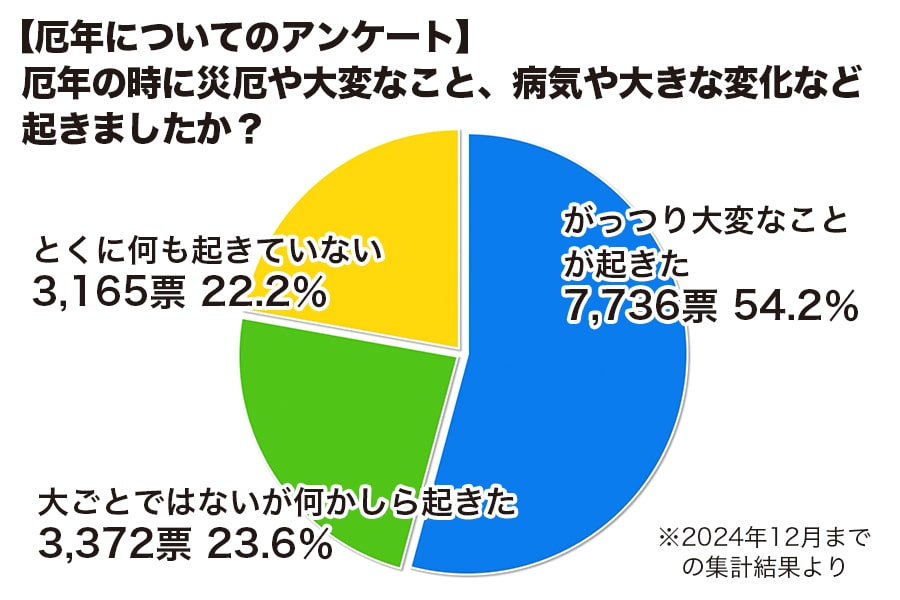

※2026年(令和8年)厄年早見表(女性・男性 前厄・本厄・後厄一覧)|作成:厄年・厄除け厄祓いドットコム ↑上記早見表画像はスマホだとピンチアウトで拡大して見ることができます ※まずは↓こちらで生まれ年から現在の「数え年」と「満年齢」を計算してチェックしよう(厄年は数え年で数えるため自分の数え年を把握するんだよ) ▼ 生まれ年を入力(西暦で数字だけ入力) ※数え年をチェックしたら、女性・男性それぞれの厄年早見表をこちらからチェックしましょう。 ※年齢は数え年での年齢です ※女性の本厄のうち33歳は大厄です ※厄年女性の神社参拝のイメージ|画像提供:snapmart 女性は人生のうちで4回厄年(本厄)があります。 2026年(令和8年)に厄年(前厄・本厄(大厄)・後厄)にあたる女性の生まれ年は上記の早見表のようになります。 ※女性 2026年(令和8年)厄年 早見表(画像バージョン)|作成:厄年・厄除け厄祓いドットコム ※スマホでも見やすいように早見表を画像でも掲載しています。 上記早見表によると、2026年に(一般的に厄年と呼ばれる)本厄を迎える女性は 19歳…2008年(平成20年)生まれの女性 33歳…1994年(平成6年)生まれの女性―大厄 37歳…1990年(平成2年)生まれの女性 61歳…1966年(昭和41年)生まれの女性 となっております。 この年齢と生まれ年の女性が、2026年(令和8年)に本厄・大厄を迎えるんだね。厄年の女性には、↓こちらページもよく見られてるので、ぜひ参考にしてね。 女性の厄年について(女性の厄年 年齢など) 厄年の女性がやってはいけないこと 生年月日から厄年がいつかを正確に計算できる|厄年チェック自動計算 ※年齢は数え年での年齢です ※男性の本厄のうち42歳は大厄です ※厄年男性の神社参拝のイメージ|画像提供:snapmart 男性は人生のうちで3回厄年(本厄)があります。 2026年(令和8年)に厄年(前厄・本厄(大厄)・後厄)にあたる男性の生まれ年は上記の早見表のようになります。 ※男性 2026年(令和8年)厄年 早見表(画像バージョン)|作成:厄年・厄除け厄祓いドットコム ※スマホでも見やすいように早見表を画像でも掲載しています。 上記早見表によると、2026年に(一般的に厄年と呼ばれる)本厄を迎える男性は 25歳…2002年(平成14年)生まれの男性 42歳…1985年(昭和60年)生まれの男性ー大厄 61歳…1966年(昭和41年)生まれの男性 となります。 この年齢と生まれ年の男性が、2026年(令和8年)に本厄・大厄を迎えるんだね。厄年の男性には、↓こちらページもよく見られてるので、ぜひ参考にしてね。 男性の厄年について(男性の厄年 年齢など) 厄年の男性がやってはいけないこと 生年月日から厄年がいつかを正確に計算できる|厄年チェック自動計算 ※神社やお寺などの境内に設置されている厄年の早見表掲示の様子|画像提供:厄年・厄除け厄祓いドットコム 女性・男性それぞれ厄年の年齢は以下のとおりです。 ※表記年齢はすべて数え年での年齢です 【女性の厄年年齢表】 女性前厄の年齢:18歳、32歳、36歳、60歳 女性本厄の年齢:19歳、33歳、37歳、61歳 女性後厄は年齢:20歳、34歳、38歳、62歳 ※赤字(33歳)は大厄 【男性の厄年年齢表】 男性前厄の年齢:24歳、41歳、60歳 男性本厄の年齢:25歳、42歳、61歳 男性後厄の年齢: 26歳、43歳、62歳 ※赤字(42歳)は大厄 ※厄年女性の悩める表情のイメージ|画像提供:snapmart 文字からみてもわかるように、 厄年とは「厄」・災厄にとても逢いやすいとされている時期であり年齢 です。 平安時代のころにはすでにそのような風習はあったようなのですが、はっきりとした根拠などは不明とされています。 男女ともに厄年=「本厄」にあたる年と、その前後の年を「前厄」「後厄」とされ、本厄がもっとも災厄にあいやすい、またその前後の前厄後厄もあわせてこの3年間を気をつけて過ごす、という風習となっています。 現代でも厄年に当たる多くの人が気にし、厄年の年をできるだけ災厄にあわないよう慎ましく過ごしたり、また(厄除け・厄払いで有名な)神社やお寺などでお祓い・祈祷を受けたりしています。 日本の人口が現在1億2千万人超と考えると、そのうち厄年を迎える人は毎年本厄だけでも数百万人おり、前厄・後厄も含めると数百万〜1千万人近くになります。 では、毎年それだけ多くの人が厄年を迎えるにあたって、みんな厄年をどのように考えているのでしょうか? 当サイトでは独自にアンケート機能でアンケートをとっており、実際にみんなが「厄年は気になるのかどうか?」について、多くのアンケート結果・データを得ています。 そのアンケート結果が↓こちらの図のようになっています。 ※アンケート結果 厄年って気になりますか?(アンケート結果は都度更新:2025年12月までの集計結果更新)|アンケートデータ提供:厄年・厄除け厄祓いドットコム アンケート結果によると、じつに8割以上にのぼる人が厄年を気にすると答えており、厄年を迎える日本人の多くが厄年であること、厄年になることを気にしている様子がわかります。 ↓(参照)アンケート:厄年って気になりますか? ※アンケートに答えると、その場でみんなが厄年を気にしてるかどうかの結果が表示されます また厄年には災厄や大変なことに遭いやすい、と言われますが、実際のところはどうなのかを当サイトでは独自にアンケートをとっています。 そのアンケートの結果はこちらのようになっています。 ※アンケート結果 厄年の時に災厄や大変なこと、病気や大きな変化など起きましたか?(アンケート結果は都度更新:2025年12月までの集計結果更新)|アンケートデータ提供:厄年・厄除け厄祓いドットコム 上記アンケートの結果より、厄年に「がっつり大変なことが起きた」「大事ではないが何かしら(大変なことが)起きた」という人の割合を合わせると じつに77.8%の人が何かしらの大変なことが厄年の時に起こった と答えており、77%以上にのぼる多くの人が厄年に何かしらの災厄や大変なことに遭ってしまっていることがわかります。 (当サイトは年間に数十万〜数百万人ほどがアクセスするので、そのうちの7割と考えると如何に多くの人が実際厄年に災厄に見舞われているかがわかります) 実際のアンケートとその結果はこちら見れます↓ このように日本人のじつに多くの人が厄年を気にしているし、また実際に厄年の年に何かしらの災厄や大変なことに遭ってしまっているという事実があります。 厄年って、やっぱりみんな気にするんだよね。 厄年ってどういうものか知って、ちゃんと厄除け・厄払いしてもらって、気持ちよくその年を過ごしたい、みんなそう思ってるんだ。 厄年でよくある間違いや、勘違いが多いのが 厄年は満年齢ではなく、『数え年』の年齢で数える ということです。 数え年とは母親のお腹にいる月日も命と考え、生まれた年は0歳ではなく1歳になる年の数え方です。 通常の生活でよく使われる「満年齢(生まれた時は0歳、誕生日を迎えるごとに1歳年をとる年齢の数え方)」とは異なり、数え年で考えると 満年齢の年齢より、約1歳〜1歳半ほど先に厄年を迎える ということになります。 たとえば、女性の大厄33歳を迎える女性は、 数え年の33歳 = 満年齢の31歳〜32歳 の女性となります。 満年齢で「私33歳だから今年厄年だ」と思っていると、すでに大厄を過ぎていて、数えで34歳の後厄になってしまう、ということです。 なので、多くの神社やお寺に掲げられている「厄年早見表」には、数え年で数える旨と、「生まれ年」の表記があるのです。 厄年の年の数え間違いは、厄年あるあるなんだ。 ↓こちらの厄年チェック自動計算を使うと、ちゃんと数え年で厄年かどうかを自動で正確に計算・チェックしてくれるから、ぜひ使ってみてね。 ※厄年男性の悩める後ろ姿のイメージ|画像提供:snapmart 2026年に厄年を迎える人はどのように過ごせばいいか、を一般的によくある言い方ですれば 厄年の時は謹んで過ごし、新しいことなどは慎むべき とされています。 ただし女性も男性も厄年の頃、とくに大厄の頃でもある女性30代、男性40代は仕事でも家庭でも人生の上でも重要な立場や環境であり、 厄年を気にし過ぎては、かえって仕事や家庭、生活に支障をきたしてしまう また (この時期にしかない)いろいろな機会を逃してしまう こともあります。 ですので、 厄年だからといって消極的になり過ぎず、しかし身体的な変化や周りの環境の変化などもしっかり把握し、受け入れつつ、無精を改めたり、規則正しい生活を心がけるなどして2026年という年一年を過ごす というのがベストな過ごし方でしょう。 ※こちらのページもご参考ください 厄年をどう過ごせばいいのか?(厄年の過ごし方) ※厄除けで有名な佐野厄除大師惣宗寺(栃木県佐野市)の様子|画像提供:厄年・厄除け厄祓いドットコム 2026年に厄年を迎える方は、日本全国の神社・お寺で厄除け・厄祓いの祈祷を受けることができます。 地元の氏神様の神社はもちろん、厄除けのご利益で有名な神社やお寺などでも祈祷を申し込んで受けることができます。 厄年が気になる、災厄に見舞われないよう厄を祓ってもらいたいという方はぜひ 神社・お寺という神聖な場所で祈祷を受け、厄を祓ってもらう ようにしましょう。 厄除けを含めこうした祈祷を受けること、厄を祓ってもらうことなどに「科学的根拠がない」と言って否定する人がいますが、要は心の持ちよう、精神の問題です。 神社・お寺で厄除けの祈祷を受けて(厄を祓ってもらって)、厄年の女性・男性が気持ち的に晴れやかになる。 その結果、安心してその年を過ごせる様になるのであれば、それは意味がありご利益がある。 と言えるでしょう。 ↓以下で日本全国の厄除け・厄払いで有名な、最強の神社・お寺を各地方ごとに紹介していますので、これらの神社・お寺などで厄を除け、厄を払ってもらうといいでしょう。 ※こちらのページで、2026年も厄除け・厄払いで有名・人気で選ばれ続けている神社・お寺を紹介しています。2026年に厄年を迎える人で、有名な神社・お寺で厄除け・厄払いをしてもらいたいとお考えの方はぜひ御覧ください。 厄除け・厄払いの有名・人気神社・お寺紹介 2026年 以下の各地方で厄除け・厄払いでおすすめの有名神社・お寺は当サイトで計測の各ページビューでとくに多いところ(=みんなが厄除け・厄払いで行っている神社・お寺)で、かつ厄除け・厄払いで知名度の大きいところを中心に紹介します。 【関東地方】厄除け・厄払い 最強&有名 神社・お寺ランキング―TOP30 【中部地方】厄除け・厄払い 最強&有名 神社・お寺ランキング―TOP20 2026年(令和8年)厄年 年齢早見表(女性・男性一覧)

女性 2026年(令和8年)厄年 早見表

女性 2026年(令和8年)厄年 早見表

前厄

本厄

後厄

18歳

2009年

平成21年生19歳

2008年

平成20年生20歳

2007年

平成19年生

32歳

1995年

平成7年生33歳*

1994年

平成6年生34歳

1993年

平成5年生

36歳

1991年

平成3年生37歳

1990年

平成2年生38歳

1989年

昭和64年・

平成元年生

60歳

1967年

昭和42年生61歳

1966年

昭和41年生62歳

1965年

昭和40年生

2026年(令和8年)女性 厄年 早見表(画像バージョン)

2026年 女性の厄年、本厄の方

![]()

![]()

![]()

男性 2026年(令和8年)厄年 早見表

男性 2026年(令和8年)厄年 早見表

前厄

本厄

後厄

24歳

2003年

平成15年生25歳

2002年

平成14年生26歳

2001年

平成13年生

41歳

1986年

昭和61年生42歳*

1985年

昭和60年43歳

1984年

昭和59年生

60歳

1967年

昭和42年生61歳

1966年

昭和41年生62歳

1965年

昭和40年生

2026年(令和8年)男性 厄年 早見表(画像バージョン)

2026年 男性の厄年、本厄の方

![]()

![]()

![]()

厄年女性・男性の年齢は何歳?(厄年年齢表)

前厄

(女性)本厄

(女性)後厄

(女性)

18歳

19歳

20歳

32歳

33歳

34歳

36歳

37歳

38歳

60歳

61歳

62歳

前厄

(男性)本厄

(男性)後厄

(男性)

24歳

25歳

26歳

41歳

42歳

43歳

60歳

61歳

62歳

厄年とは?

みんな実際は厄年ってどうなの?気になるの?

(だからみんなこのページを見に来てくれてるんだけど^_^;)厄年は「数え年」で数える

※数え年は生まれ年で数えるとズレがないので

2026年厄年の人の過ごし方は?

2026年 厄年の人は神社・お寺で厄除け・厄払いを受けましょう

【日本全国の厄除け・厄払いおすすめ有名神社・お寺】

北海道・東北地方の厄除け・厄払いおすすめ有名神社・お寺

関東地方の厄除け・厄払いおすすめ有名神社・お寺

中部・東海地方の厄除け・厄払いおすすめ有名神社・お寺

近畿地方の厄除け・厄払いおすすめ有名神社・お寺

中国・四国地方の厄除け・厄払いおすすめ有名神社・お寺

九州・沖縄地方の厄除け・厄払いおすすめ有名神社・お寺

厄年・厄除け情報をどこよりも詳しく発信中!

サイトマスコットキャラ:厄丸くん

厄年に関するアンケートにご協力ください

厄年に関するアンケートを行っています。回答していただくとすぐに回答結果が表示され、みなさんの厄年への関心度合いを見ることができます。

厄除け・厄払い 豆知識!

厄除け・厄払い 豆知識!